IPC分类号 : H01L23/64,C23C14/00,C23C14/08,C23C14/34

专利摘要

本发明公开了一种探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法,氧化钒薄膜,包括:衬底;氧化钒薄膜交叠层,所述氧化钒薄膜交叠层位于所述衬底上,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。本发明提供的探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜和方法,用以解决现有技术中的氧化钒薄膜存在的电阻均匀性差和热稳定性差的技术问题。提高了在氧化钒薄膜的电阻分布均匀性和热稳定性。

权利要求

1.一种氧化钒薄膜,其特征在于,包括:

衬底;

氧化钒薄膜交叠层,所述氧化钒薄膜交叠层位于所述衬底上,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。

2.如权利要求1所述的薄膜,其特征在于,相邻的两层所述第二类氧化钒薄膜层之间均有一层所述第一类氧化钒薄膜层,相邻的两层所述第一类氧化钒薄膜层之间均有一层所述第二类氧化钒薄膜层,N为正整数,其中:

所述氧化钒薄膜交叠层包括N层第一类氧化钒薄膜层和N层第二类氧化钒薄膜层;或者,

所述氧化钒薄膜交叠层包括N层第一类氧化钒薄膜层和N+1层第二类氧化钒薄膜层;或者,

所述氧化钒薄膜交叠层包括N+1层第一类氧化钒薄膜层和N层第二类氧化钒薄膜层。

3.如权利要求1所述的薄膜,其特征在于,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率范围为0.1~5Ω.cm;所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率范围为大于5Ω.cm。

4.如权利要求1所述的薄膜,其特征在于,所述第一类氧化钒薄膜层的厚度范围为 所述第二类氧化钒薄膜层的厚度范围为

5.如权利要求1所述的薄膜,其特征在于,所述第一类氧化钒薄膜层中含量最高的氧化钒价态为+4,含量最高的氧化钒为VO2;所述第二类氧化钒薄膜层中含量最高的氧化钒价态为+5,含量最高的氧化钒为V2O5。

6.如权利要求1所述的薄膜,其特征在于,所述衬底包括:

基片;

绝缘层,位于所述基片和所述氧化钒薄膜交叠层之间。

7.一种氧化钒薄膜的制造方法,其特征在于,包括:

提供衬底;

在所述衬底上制备氧化钒薄膜交叠层,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。

8.如权利要求1所述的方法,其特征在于:

所述第一类氧化钒薄膜层的制备工艺为:射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为5~7sccm,氩气流量为20~10sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃;

所述第二类氧化钒薄膜层的制备工艺为:射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为7~10sccm,氩气流量为20~100sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃。

9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述提供衬底包括:

提供基片;

在所述基片表面制备绝缘层,以制备了所述绝缘层的基片作为所述衬底。

10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述衬底上制备氧化钒薄膜交叠层,包括:

采用磁控溅射法在所述衬底上制备所述氧化钒薄膜交叠层。

11.一种热敏电阻,其特征在于,包括:

权利要求1-6任一所述的氧化钒薄膜。

12.一种非制冷红外探测器,其特征在于,包括:

权利要求11所述的热敏电阻。

说明书

技术领域

本发明涉及半导体领域,尤其涉及一种探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法。

背景技术

红外探测器把不可见的红外热辐射转化为可检测的电信号,实现对外界事务的观察。红外探测器分为量子探测器和热探测器两类。热探测器又称非制冷型红外探测器,非制冷红外探测器具有成本低廉、无需制冷,可以在室温下工作,具有稳定性好、集成度高、价格低等优点,在军事、商业和民用等领域有广泛的应用前景。非制冷红外探测器主要包括热释电、热电偶、热敏电阻三种类型,其中,基于热敏电阻的微测辐射热计焦平面探测器,其原理是当外界的红外辐射能量被热敏材料感应吸收会导致其温度变化,从而引起热敏电阻的阻值发生变化,由此获得所需的红外信息,是近年发展非常迅猛的一种非制冷红外探测器。

目前广泛使用的单片式非制冷焦平面探测器是微测辐射热计,所使用的热敏电阻材料主要是氧化钒、非晶硅和多元复合氧化物薄膜。在热敏电阻材料中,氧化钒薄膜具有较好的电学性能和光学性能,是最常用的非制冷探测器热敏电阻材料。然而,氧化钒薄膜作为热敏电阻材料,主要是VO2薄膜,由于VO2薄膜方块电阻受衬底温度,结晶程度,氧化钒晶向分布,价态分布等多种因素的影响,从而造成氧化钒薄膜片内电阻均匀性较差,不利于产品的质量一致性。此外在进行探测器后续高温制程工艺时,VO2薄膜进一步结晶,使其电阻会降低很多,且薄膜电阻均匀性会进一步变差,给大规模量产带来巨大的挑战。

也就是说,现有技术中的氧化钒薄膜存在电阻均匀性差和热稳定性差的技术问题。

发明内容

本发明通过提供一种探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法,解决了现有技术中的氧化钒薄膜存在的电阻均匀性差和热稳定性差的技术问题,为工业化生产提供一种技术方案。

第一方面,为解决上述技术问题,本发明的实施例提供了如下技术方案:

一种氧化钒薄膜,包括:

衬底;

氧化钒薄膜交叠层,所述氧化钒薄膜交叠层位于所述衬底上,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。

可选的,相邻的两层所述第二类氧化钒薄膜层之间均有一层所述第一类氧化钒薄膜层,相邻的两层所述第一类氧化钒薄膜层之间均有一层所述第二类氧化钒薄膜层,N为正整数,其中:所述氧化钒薄膜交叠层包括N层第一类氧化钒薄膜层和N层第二类氧化钒薄膜层;或者,所述氧化钒薄膜交叠层包括N层第一类氧化钒薄膜层和N+1层第二类氧化钒薄膜层;或者,所述氧化钒薄膜交叠层包括N+1层第一类氧化钒薄膜层和N层第二类氧化钒薄膜层。

可选的,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率范围为0.1~5Ω.cm;所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率范围为大于5Ω.cm。

可选的,所述第一类氧化钒薄膜层的厚度范围为 所述第二类氧化钒薄膜层的厚度范围为

可选的,所述第一类氧化钒薄膜层中含量最高的氧化钒价态为+4为主,含量最高的氧化钒为VO2;所述第二类氧化钒薄膜层中含量最高的氧化钒价态为+5,含量最高的氧化钒为V2O5。

可选的,所述衬底包括:基片;绝缘层,位于所述基片和所述氧化钒薄膜交叠层之间。

第二方面,提供一种氧化钒薄膜的制造方法,包括:

提供衬底;

在所述衬底上制备氧化钒薄膜交叠层,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。

可选的,所述第一类氧化钒薄膜层的制备工艺为:射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为5~7sccm,氩气流量为20~10sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃;所述第二类氧化钒薄膜层的制备工艺为:射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为7~10sccm,氩气流量为20~100sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃。

可选的,所述提供衬底包括:提供基片;在所述基片表面制备绝缘层,以制备了所述绝缘层的基片作为所述衬底。

可选的,所述在所述衬底上制备氧化钒薄膜交叠层,包括:采用磁控溅射法在所述衬底上制备所述氧化钒薄膜交叠层。

第三方面,提供一种热敏电阻,包括第一方面所述的氧化钒薄膜。

第四方面,提供一种非制冷红外探测器,包括第三方面所述的热敏电阻。

本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

本申请实施例提供的探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法,在衬底上设置氧化钒薄膜交叠层,即设置电阻率不相同的第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成氧化钒薄膜。在薄膜沉积过程中,通过高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,抑制了低电阻率的氧化钒薄膜层的结晶,从而使形成的氧化钒薄膜具有较为均匀的电阻分布。进一步,由于高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,还能避免后续高温制程导致的低电阻率的氧化钒薄膜层的进一步结晶,提高热稳定性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

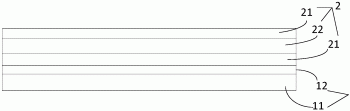

图1为本申请实施例中氧化钒薄膜的结构示意图;

图2为本申请实施例中氧化钒薄膜的制造流程图;

图3为本申请实施例中现有技术薄膜方块电阻测视图一;

图4为本申请实施例中现有技术薄膜方块电阻测视图二;

图5为本申请实施例中现有技术薄膜方块电阻测视图三;

图6为本申请实施例中三层薄膜方块电阻测视图一;

图7为本申请实施例中三层薄膜方块电阻测视图二;

图8为本申请实施例中五层薄膜方块电阻测视图一;

图9为本申请实施例中五层薄膜方块电阻测视图二。

具体实施方式

本申请实施例通过提供一种探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法,解决了现有技术中的氧化钒薄膜存在的电阻均匀性差和热稳定性差的技术问题。提高了在氧化钒薄膜的电阻分布均匀性和热稳定性。

为解决上述技术问题,本申请实施例提供技术方案的总体思路如下:

一种氧化钒薄膜,包括:

衬底;

氧化钒薄膜交叠层,所述氧化钒薄膜交叠层位于所述衬底上,其中,所述氧化钒薄膜交叠层为第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率。

通过设置电阻率不相同的第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成氧化钒薄膜。在薄膜沉积过程中,通过高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,抑制了低电阻率的氧化钒薄膜层的结晶,从而使形成的氧化钒薄膜具有较为均匀的电阻分布。进一步,由于高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,还能避免后续高温制程导致的低电阻率的氧化钒薄膜层的进一步结晶,提高热稳定性。

为了更好的理解上述技术方案,下面将结合具体的实施方式对上述技术方案进行详细说明,应当理解本发明实施例以及实施例中的具体特征是对本申请技术方案的详细的说明,而不是对本申请技术方案的限定,在不冲突的情况下,本申请实施例以及实施例中的技术特征可以相互组合。

实施例一

在本实施例中,提供了一种氧化钒薄膜,如图1所示,包括:

衬底1;

氧化钒薄膜交叠层2,所述氧化钒薄膜交叠层2位于所述衬底1上,其中,所述氧化钒薄膜交叠层2为第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层21的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层22的电阻率。

在本申请实施例中,氧化钒薄膜交叠层2为第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22一一交替覆盖的结构,即相邻的两层第二类氧化钒薄膜层22之间均有一层第一类氧化钒薄膜层21,相邻的两层第一类氧化钒薄膜层21之间均有一层第二类氧化钒薄膜层22,N为正整数,具体来讲,可以有三种结构类型:

第一种,氧化钒薄膜交叠层2包括N层第一类氧化钒薄膜层21和N层第二类氧化钒薄膜层22。

即第一类氧化钒薄膜层21的层数与第二类氧化钒薄膜层22的层数相同,具体为每一层第一类氧化钒薄膜层21均只与第二类氧化钒薄膜层22接触,通过第二类氧化钒薄膜层22的分隔,使各层第一类氧化钒薄膜层21之间不接触。同样的,通过第一类氧化钒薄膜层21的分隔,使各层第二类氧化钒薄膜层22之间不接触。

该种氧化钒薄膜结构中,最简化的结构就是衬底1上设置一层第一氧化钒薄膜层21,第一氧化钒薄膜层21上再设置一层第二氧化钒薄膜层22即可。当然,也可以是衬底1上设置一层第二氧化钒薄膜层22,第二氧化钒薄膜层22上再设置一层第一氧化钒薄膜层21,在此不作限制。

第二种,氧化钒薄膜交叠层2包括N层第一类氧化钒薄膜层21和N+1层第二类氧化钒薄膜层22。

即第二类氧化钒薄膜层22的层数比第一类氧化钒薄膜层21的层数多一层,具体为每一层第一类氧化钒薄膜层21均只与第二类氧化钒薄膜层22接触,通过第二类氧化钒薄膜层22的分隔,使各层第一类氧化钒薄膜层21之间不接触。同样的,通过第一类氧化钒薄膜层21的分隔,使各层第二类氧化钒薄膜层22之间不接触。且,最底下一层和最顶上一层均为第二类氧化钒薄膜层22。

该种氧化钒薄膜结构中,最简化的结构就是衬底1上设置一层第二氧化钒薄膜层22,第二氧化钒薄膜层22上再设置一层第一氧化钒薄膜层21,在第一氧化钒薄膜层21上再设置一层第二氧化钒薄膜层22,形成高阻-低阻-高阻的三层氧化钒薄膜结构。

第三种,氧化钒薄膜交叠层2包括N+1层第一类氧化钒薄膜层21和N层第二类氧化钒薄膜层22。

即第一类氧化钒薄膜层21的层数比第二类氧化钒薄膜层22的层数多一层,具体为每一层第一类氧化钒薄膜层21均只与第二类氧化钒薄膜层22接触,通过第二类氧化钒薄膜层22的分隔,使各层第一类氧化钒薄膜层21之间不接触。同样的,通过第一类氧化钒薄膜层21的分隔,使各层第二类氧化钒薄膜层22之间不接触。且,最底下一层和最顶上一层均为第一类氧化钒薄膜层21。

该种氧化钒薄膜结构中,最简化的结构就是衬底1上设置一层第一氧化钒薄膜层21,第一氧化钒薄膜层21上再设置一层第二氧化钒薄膜层22,在第二氧化钒薄膜层22上再设置一层第一氧化钒薄膜层21,形成低阻-高阻-低阻的三层氧化钒薄膜结构。

需要说明的是,本实施例中氧化钒薄膜交叠层2的层数是根据不同非制冷红外探测器对膜层厚度和方块电阻的设计要求来设置的。具体可以先根据氧化钒薄膜所用于的设备或器件的要求,按照经验或查表确定需要的氧化钒薄膜的总厚度,然后,根据总厚度来设置氧化钒薄膜交叠层2的层数。具体可以按照第一类氧化钒薄膜层21的厚度范围为 第二类氧化钒薄膜层22的厚度范围为 来设置层数。通过改变第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22的厚度比例,从而可以方便调节氧化钒薄膜的方块电阻及厚度。

在本申请实施例中,所述第一类氧化钒薄膜层的电阻率范围为0.1~5Ω.cm;所述第二类氧化钒薄膜层的电阻率范围为大于5Ω.cm。

具体来讲,第一类氧化钒薄膜层21中氧化钒价态为+4为主,含量最高的氧化钒为VO2;第二类氧化钒薄膜层22中氧化钒价态为+5为主,含量最高的氧化钒为V2O5。

需要说明的是,研究发现,当前低阻氧化钒薄膜的主要价态为+4,当低阻氧化钒薄膜厚度增加时,由于衬底温度较高,容易结晶,导致晶粒长大,从而造成薄膜电阻降低。此外,由于低阻氧化钒薄膜方块电阻受衬底温度,结晶程度,氧化钒晶向分布,价态分布等多种因素的影响,在相同工艺条件下,会造成随着薄膜厚度增加,薄膜的电阻均匀性变差。故本申请设置主要价态为+5的第二类氧化钒薄膜层22来隔离减少主要价态为+4的第一类氧化钒薄膜层21的厚度,从而抑制了低阻氧化钒薄膜的结晶,在保证电阻温度系数(TCR)变化不大的基础上,使氧化钒薄膜具有较为均匀的电阻分布和热稳定性。且主要价态为+5的第二类氧化钒薄膜层22为高电阻率薄膜,对叠层薄膜电阻分布均匀性影响不大。

在本申请实施例中,所述衬底1包括:基片11和绝缘层21,绝缘层21位于所述基片11和所述氧化钒薄膜交叠层2之间。

在具体实施过程中,该绝缘层11可以为氮化硅、二氧化硅、碳化硅中的任意一种或多种组合,在此不作限制,也不再一一列举。

基于同一发明构思,本申请还提供了实施例一的薄膜的制备方法,详见实施例二。

实施例二

在本实施例中,提供一种氧化钒薄膜的制造方法,如图2所示,包括:

步骤S201,提供衬底1;

步骤S202,在所述衬底1上制备氧化钒薄膜交叠层2,其中,所述氧化钒薄膜交叠层2为第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层21的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层22的电阻率。

下面,结合图1和图2,对本实施例提供的方法进行详细说明:

首先,执行步骤S201,提供衬底1。

具体来讲,可以是先提供基片11;再在基片11表面制备绝缘层12,以制备了所述绝缘层12的基片作为衬底1。

在本申请实施例中,该绝缘层11可以为氮化硅、二氧化硅、碳化硅中的任意一种或多种组合,在此不作限制,也不再一一列举。

在基片11的表面制备绝缘层12的方法可以为:直流磁控溅射法、射频磁控溅射法、离子溅射法、电子束蒸发法、化学气相沉积法或热氧化法中的任意一种或多种组合,在此不作限制,也不再一一列举。

进一步,在提供了衬底1之后,还可以对衬底1进行预热2-5分钟,以为后续的薄膜制备工艺提供温度环境。

然后,执行步骤S202,在所述衬底1上制备氧化钒薄膜交叠层2,其中,所述氧化钒薄膜交叠层2为第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22一一交替覆盖形成,所述第一类氧化钒薄膜层21的电阻率低于所述第二类氧化钒薄膜层22的电阻率。

具体来讲,可以采用直流或射频磁控溅射法来制备第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22,以提高薄膜的均匀性。当然,在具体实施过程中,也可以采用离子溅射法、电子束蒸发法、化学气相沉积法或热氧化法来制备氧化钒薄膜交叠层2,在此不作限制,也不再一一列举。

在本申请实施例中,第一类氧化钒薄膜层21的制备工艺为:氧气流量为5~7sccm,氩气流量为20~10sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃。当为射频磁控溅射法时,射频溅射功率为500~1000W;

所述第二类氧化钒薄膜层22的制备工艺为:氧气流量为7~10sccm,氩气流量为20~100sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃,当为射频磁控溅射法时,射频溅射功率为500~1000W。

需要说明的是,对衬底1的预热和氧化钒薄膜交叠层2的制备工艺可以在同一腔体中进行,根据预先要求的氧化钒薄膜厚度和方块电阻,可以交替重复制备一定比例的第一类氧化钒薄膜层21和第二类氧化钒薄膜层22。

下面,以低阻-高阻-低阻结构薄膜的制备为例,来说明本实施例提供的方法:

第一步,准备基片11

第二步,在基片11的表面制备一层绝缘层12,形成衬底1;

第三步,对衬底1进行预热;

第四步,采用磁控溅射法,在绝缘层12上制备第一类氧化钒薄膜层21;制备第一类氧化钒薄膜层21的射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为6sccm,氩气流量为50sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃;

第五步,采用磁控溅射法,在第一类氧化钒薄膜层21上制备第二类氧化钒薄膜层22;制备第二类氧化钒薄膜层22的射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为7.5sccm,氩气流量为50sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃。

第六步,采用磁控溅射法,在第二类氧化钒薄膜层22上再制备第一类氧化钒薄膜层21;制备第一类氧化钒薄膜层21的射频溅射功率为500~1000W,氧气流量为6sccm,氩气流量为50sccm,工作压力为0.1~3Pa,基片温度为150~250℃,完成薄膜制备。

申请人对现有技术制备的薄膜和采用本实施例方法制备的薄膜分别进行方块电阻测试,结果如下:

如图3~5所示,为对现有的单层氧化钒薄膜进行方块电阻测试的结果图,其中,图3为薄膜沉积后的测试图,图4为高温制程后的测试图,图5为再进行高温工艺后的测视图。

经测试,图3中现有技术薄膜沉积后方块电阻为175.8KΩ/□,一倍标准方差均匀性为1.00%;图4中模拟后续高温制程后方块电阻为91.7KΩ/□,一倍标准方差均匀性为3.35%;图5中再经过后续高温工艺后,电阻下降47%,薄膜电阻均匀性变更差。且测试发现薄膜厚度增加后,八英寸薄膜均匀性和电阻均匀性急剧降低。

如图6~7所示,为对采用本实施例的方法制备的三层叠层的氧化钒薄膜进行方块电阻测试的结果图,其中,图6为薄膜沉积后的测试图,图7为高温制程后的测试图。

经测试,图6中本实施例三层结构薄膜沉积后方块电阻为189.3KΩ/□,一倍标准方差均匀性为1.97%;图7中模拟后续高温制程后方块电阻为131.8KΩ/□,一倍标准方差均匀性为2.52%;再经过后续高温工艺后,电阻下降30.3%,八英寸薄膜均匀性稍微变差。

如图8~9所示,为对采用本实施例的方法制备的五层叠层的氧化钒薄膜进行方块电阻测试的结果图,其中,图8为薄膜沉积后的测试图,图9为高温制程后的测试图。

经测试,图8中本实施例五层结构薄膜沉积后方块电阻为175.9KΩ/□,一倍标准方差均匀性为1.76%;图9中模拟后续高温制程后方块电阻为129.1KΩ/□,一倍标准方差均匀性为:1.70%;再经过后续高温工艺后,电阻下降26.6%,均匀性没有变化,相比单层和三层的有较大的提升。

经测试,上述这三种薄膜在退火前后TCR值基本没有变化。

此外,经过数据统计,本实施例提供的方法工艺重复性非常好,八英寸晶圆的片间一倍标准方差均匀性为1.5%以内,再经过后续高温工艺后的片间重复性一倍标准方差均匀性也可以控制在1.5%以内,可以满足大规模量产的需要。

可见,本实施例提供的氧化钒复合薄膜在八英寸晶圆上具有良好的电阻分布,在后续高温工艺后,电阻分布也非常均匀,能显著提高探测器的器件的一致性和可靠性相同膜厚的氧化钒薄膜。且本实施例提供的制备方法具有非常好的工艺重复性,非常有利于大规模的工业化生产。进一步,该制备方法简单易操作,不需要单独的退火工艺,且通过调节制备过程中的参数,可以方便、准确地调控复合薄膜的性能,以满足不同红外探测器的多种需求。

另外,经测试可知更多层的叠层氧化钒薄膜,具有更好的热稳定性,且TCR值变化不大;通过上述方法制备得到的氧化钒复合薄膜,适用于高灵敏度的非制冷红外探测器,实用价值非常高。

需要说明的是,采用本实施提供的方法制备的氧化钒薄膜的结构在实施例一中已经详细说明,为了说明书的简洁,在此不再累述。

基于同一发明构思,本申请还提供了包括实施例一的薄膜的热敏电阻,详见实施例三。

实施例三

本实施例提供一种热敏电阻,包括:实施例一所述的氧化钒薄膜。

由于本发明实施例三所介绍的热敏电阻,为包括本发明实施例一中薄膜所采用的任一热敏电阻,故而基于本发明实施例一中所介绍的薄膜,本领域所属人员能够了解该电阻的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是包括本发明实施例一中薄膜的电阻都属于本发明所欲保护的范围。

基于同一发明构思,本申请还提供了包括实施例二的热敏电阻的探测器,详见实施例四。

实施例四

本实施例提供一种非制冷红外探测器,包括:实施例三所述的热敏电阻。

由于本发明实施例四所介绍的探测器,为包括本发明实施例三中电阻所采用的任一探测器,故而基于本发明实施例三中所介绍的电阻,本领域所属人员能够了解该探测器的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是包括本发明实施例三中电阻的探测器都属于本发明所欲保护的范围。

上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:

本申请实施例提供的探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法,在衬底上设置氧化钒薄膜交叠层,即设置电阻率不相同的第一类氧化钒薄膜层和第二类氧化钒薄膜层一一交替覆盖形成氧化钒薄膜。在薄膜沉积过程中,通过高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,抑制了低电阻率的氧化钒薄膜层的结晶,从而使形成的氧化钒薄膜具有较为均匀的电阻分布。进一步,由于高电阻率的氧化钒薄膜层把低电阻率的氧化钒薄膜层隔离成厚度更薄的薄膜,还能避免后续高温制程导致的低电阻率的氧化钒薄膜层的进一步结晶,提高热稳定性。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

一种探测器、热敏电阻、氧化钒薄膜及其制造方法专利购买费用说明

![]()

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

动态评分

0.0