专利摘要

振动发电元件(1)具备:固定电极(11);可动电极(12),其与固定电极(11)对置配置,且能够相对于固定电极(11)移动;以及离子液体(13),其设置成存在于对置配置的固定电极(11)与可动电极(12)之间,夹着固定电极(11)与离子液体(13)的界面而形成的双电层(16a)以及夹着可动电极(12)与离子液体(13)的界面而形成的双电层(16b)中的至少一个的面积,通过来自外部的振动所引起的可动电极(12)的移动而发生变化,从而进行发电。

权利要求

1.一种振动发电元件,其特征在于,具备:

固定电极;

可动电极,其与上述固定电极对置配置,且能够相对于上述固定电极移动;以及

离子液体,其设置成存在于对置配置的上述固定电极与上述可动电极之间,

夹着上述固定电极与上述离子液体的界面而形成的双电层以及夹着上述可动电极与上述离子液体的界面而形成的双电层中的至少一个的面积,通过来自外部的振动所引起的上述可动电极的移动而发生变化,从而进行发电。

2.根据权利要求1所述的振动发电元件,其特征在于,

上述可动电极能够在与上述固定电极的间隔发生变化的方向上移动,

夹着上述固定电极与上述离子液体的界面而形成的双电层以及夹着上述可动电极与上述离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过来自外部的振动所引起的上述可动电极的移动而分别发生变化。

3.根据权利要求2所述的振动发电元件,其特征在于,

相互对置的上述固定电极及上述可动电极中的一个为驻极体电极,

上述驻极体电极的表面电位设定在上述离子液体的电位窗口的范围内。

4.根据权利要求2所述的振动发电元件,其特征在于,

利用在上述固定电极及上述可动电极与上述离子液体的接触区域产生的界面电动现象而形成上述双电层。

5.根据权利要求2至4中任一项所述的振动发电元件,其特征在于,

上述可动电极具有:正面侧电极,其设于该可动电极的正面侧;以及反面侧电极,其设于上述可动电极的反面侧,

上述固定电极具有:第一电极,其与上述正面侧电极对置配置;以及第二电极,其与上述反面侧电极对置配置,

上述离子液体设置成,分别存在于上述第一电极与上述正面侧电极之间以及上述第二电极与上述反面侧电极之间。

6.根据权利要求1所述的振动发电元件,其特征在于,

上述可动电极能够以将与上述固定电极的间隔保持为恒定的状态进行滑动,

夹着上述可动电极与上述离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过来自外部的振动所引起的上述可动电极的滑动而发生变化。

7.根据权利要求6所述的振动发电元件,其特征在于,

上述可动电极具有:

可动基板;以及

驻极体电极,其设置于上述可动基板的与上述固定电极对置的面,且表面电位设定在上述离子液体的电位窗口的范围内,

夹着上述驻极体电极与上述离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过上述可动电极的滑动而发生变化。

8.根据权利要求7所述的振动发电元件,其特征在于,

上述可动电极具有:第一驻极体电极,其设于上述可动基板的正面;以及第二驻极体电极,其设于上述可动基板的反面,

上述固定电极具有:第一电极,其与上述可动基板的正面对置配置;以及第二电极,其与上述可动基板的反面对置配置,

上述离子液体设置成,分别存在于上述第一电极与上述可动基板的正面之间以及上述第二电极与上述可动基板的反面之间。

说明书

技术领域

本发明涉及使用了离子液体的振动发电元件。

背景技术

目前,作为利用环境中的振动进行发电的器件(能量采集器),有效的是使用驻极体,且进行了很多的研究、研发。振动发电器件的主要目的是用作独立型的各种传感器的电源、或者该独立型传感器信号的无线通信用器件的电源,因此,需要小型且大发电量(μW~mW范围)。例如,在专利文献1记载的振动发电元件中构成为,通过使振动电极相对于形成有驻极体的电极振动而进行发电。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本国特开2011-36089号公报

发明内容

发明所要解决的课题

但是,在上述的振动发电元件中,因为电极间距离为μm级,所以,即使在使用了驻极体的情况下,发电量也小,存在器件尺寸小型化、提高发电量的课题。

用于解决课题的方案

根据本发明的第一方案,振动发电元件具备:固定电极;可动电极,其与固定电极对置配置,且能够相对于固定电极移动;以及离子液体,其设置成存在于对置配置的固定电极与可动电极之间,夹着固定电极与离子液体的界面而形成的双电层以及夹着可动电极与离子液体的界面而形成的双电层中的至少一个的面积,通过来自外部的振动所引起的可动电极的移动而发生变化,从而进行发电。

根据本发明的第二方案,在第一方案的振动发电元件中,优选,可动电极能够在与固定电极的间隔发生变化的方向上移动,夹着固定电极与离子液体的界面而形成的双电层以及夹着可动电极与离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过来自外部的振动所引起的可动电极的移动而分别发生变化。

根据本发明的第三方案,在第二方案的振动发电元件中,优选,相互对置的固定电极及可动电极中的一个为驻极体电极,驻极体电极的表面电位设定在离子液体的电位窗口的范围内。

根据本发明的第四方案,在第二方案的振动发电元件中,优选,利用在固定电极及可动电极与离子液体的接触区域产生的界面电动现象而形成双电层。

根据本发明的第五方案,在第二至四中任一方案的振动发电元件中,优选,可动电极具有:正面侧电极,其设于该可动电极的正面侧;以及反面侧电极,其设于可动电极的反面侧,固定电极具有:第一电极,其与正面侧电极对置配置;以及第二电极,其与反面侧电极对置配置,离子液体设置成,分别存在于第一电极与正面侧电极之间以及第二电极与反面侧电极之间。

根据本发明的第六方案,在第一方案的振动发电元件中,优选,可动电极能够以将与固定电极的间隔保持为恒定的状态进行滑动,夹着可动电极与离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过来自外部的振动所引起的可动电极的滑动而发生变化。

根据本发明的第七方案,在第六方案的振动发电元件中,优选,可动电极具有:可动基板;以及驻极体电极,其设置于可动基板的与固定电极对置的面,且表面电位设定在离子液体的电位窗口的范围内,夹着驻极体电极与离子液体的界面而形成的双电层的面积,通过可动电极的滑动而发生变化。

根据本发明的第八方案,在第七方案的振动发电元件中,优选,可动电极具有:第一驻极体电极,其设于可动基板的正面;以及第二驻极体电极,其设于可动基板的反面,固定电极具有:第一电极,其与可动基板的正面对置配置;以及第二电极,其与可动基板的反面对置配置,离子液体设置成,分别存在于第一电极与可动基板的正面之间以及第二电极与可动基板的反面之间。

发明效果

根据本发明,能够实现振动发电元件的小型化及发电量提高。

附图说明

图1是表示本发明的振动发电元件的第一实施方式的剖视图。

图2是表示图1所示的振动发电元件的主要部分的示意图。

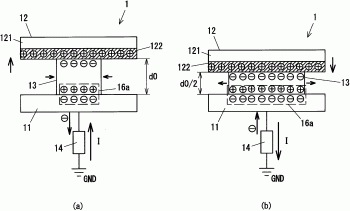

图3是说明第一实施方式的发电动作的图。

图4是表示第二实施方式的振动发电元件的概略结构的图。

图5是表示图4所示的振动发电元件的主要部分的示意图。

图6是说明第二实施方式的发电动作的图。

图7是说明第三实施方式的图。

图8是表示第四实施方式的振动发电元件的概略结构的图。

图9是说明第四实施方式的发电动作的图。

图10是表示在第二实施方式中,电极侧振动的情况下的结构的图。

图11是表示第四实施方式的变形例的图。

图12是表示第五实施方式的振动发电元件1的剖视图的图。

图13是表示可动基板42的正反面的图。

图14是说明第五实施方式的发电动作的图。

具体实施方式

-第一实施方式-

图1是说明本发明的振动发电元件的第一实施方式的图。图1(a)是振动发电元件1的剖视图,图1(b)是图1(a)的A-A剖视图。振动发电元件1具备固定电极11、可动基板12以及离子液体13(ionic liquid)。离子液体13设置成介于固定电极11与可动基板12之间。固定电极11兼作设于振动发电元件1的容器的底板,由该固定电极11和由绝缘材料形成的圆筒部2及顶板3构成容器。

上述的可动基板12和离子液体13收纳于容器内。可动基板12在图1(a)中在上下方向能够移动地设置,且由环状的限位件4a、4b限定上下方向的可动范围L。容器内的气体妨碍可动基板12的移动,因此优选容器内保持真空状态。圆板状的可动基板12具备支撑基板121和设于支撑基板121的下表面(与固定电极11对置的面)的驻极体122。

驻极体122为,例如,使聚丙烯(PP)、聚四氟乙烯(PTFE)等介质薄膜通过电晕放电等而带正电荷(或负电荷)而驻极体化的部件。即,形成有驻极体122的可动基板12作为可动电极发挥功能。

另一方面,优选固定电极11的与离子液体13接触的面的憎水性优异,例如,作为电极材料,优选使用金(Au)。另外,优选在作为可动基板12上下移动时的滑动面的圆筒部内面与支撑基板121的外周面形成摩擦系数低的材料(例如PTFE等)。

设于可动基板12与固定电极11之间的离子液体13与驻极体122和固定电极11接触。在本实施方式中,驻极体122带正电,离子液体13的负离子向驻极体方向移动,正离子向固定电极11方向移动。其结果,夹着驻极体122与离子液体13的界面形成双电层16b,夹着固定电极11与离子液体13的界面形成双电层16a。在离子液体13中虽然能够使用各种物质,但是,在本实施方式中,作为一个示例,使用了1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐。

图2是表示振动发电元件1的主要部分的示意图。负载14连接于固定电极11。可动基板12的电位比固定电极11高驻极体电压(驻极体122的表面电位)。离子液体13是仅由正离子和负离子构成的有机液体的一种,在常温下,蒸汽压非常低,基本不蒸发。另外,粘性为30~500[Pa·s]左右。由于离子液体13仅由离子构成,虽然导电性良好,但是电位窗口宽,电稳定性高。电位窗口是指在电解液中实质上电流不流动的电位区域,在上述的离子液体13中,具有±1~3[V]左右的电位窗口。

上述的驻极体122的电压(表面电位)设定在离子液体13的电位窗口的范围内。此外,从振动发电元件的发电能力这点出发,优选驻极体122的电压在电位窗口的范围内设定为尽量大的值。以下,将通过驻极体122对离子液体13施加的电压称作偏压。

设于驻极体122与固定电极11之间的离子液体13的负离子由于通过驻极体122形成的电场而受朝向驻极体122的方向的引力。其结果,如上所述,夹着驻极体122与离子液体13的界面形成双电层16b。另一方面,在固定电极11与离子液体13的接触区域中,离子液体13的正离子向固定电极11侧移动,由该正离子和静电感应至固定电极11侧的负电荷形成双电层16a。虽然也依赖于离子液体13的种类,但是,双电层的厚度为1[nm]左右。另外,已知,对于向双电层施加了交流电压时的静电容量,通常,在实验上在0.1Hz~1MHz的范围内,为10[μF/cm2]~0.2[μF/cm2]左右。

如图1所示,振动发电元件1的可动基板12构成为能够在固定电极11与可动基板12的间隔d发生变化的方向上移动。当由于来自外部的振动(以下称为扰动)而振动发电元件1的容器振动时(特别是,在轴向上振动时),相对于固定电极11,可动基板12在图示上下方向上振动。例如,如后述的图3,可动基板12能够在间隔d为d0~d0/2的范围上下移动。该可动范围能够根据图1所示的限位件4a、4b的位置进行设定。

接下来,对振动发电元件1的动作进行说明。以往的振动发电元件利用电极间(例如,金属电极与驻极体电极之间)的静电容量的变化,然而,本实施方式的振动发电元件1的特征在于,通过由可动基板12的振动而引起的离子液体13的接触面积变化(即,双电层的面积变化)进行发电。

如上所述,双电层的每单位面积的静电容量根据偏压、振动频率而变化,但是当针对离子液体13的上述偏压处于电位窗口的范围,且振动频率为0.1Hz时,每1[cm2]的静电容量为10[μF/cm2]左右。即,在双电层16a、16b的面积为1[cm2]的情况下,存在双电层16a、16b的部分的静电容量为10[μF]=1×10-5[F]左右。若将双电层16a、16b的电压设为1[V],则电荷的量(带电量)为1×10-5[C]。

另一方面,在使用驻极体电极的以往的振动发电元件的情况下,若将驻极体电极及金属电极的对置面积设为1[cm2]、将电极间隔设为10~100[μm]左右,则电极间的静电容量C(C=ε0×(面积)/(间隔))为8.85×10-12[F]~8.85×10-11[F]。若将驻极体电极的电压设为200[V],则带电量为1.77×10-9~1.77×10-10[C]。其中,真空介电常数ε0为ε0≈8.85×10-12[F/m]。

从而,在本实施方式的情况中,即使对双电层施加的电压为1[V]左右而较低,与以往的使用驻极体的振动发电元件相比电极的带电量也为1万倍至10万倍而非常大。这是因为,层厚度(以下用符号de表示)使用了nm级的双电层。在本实施方式中,如上所述,构成为通过具有大静电容量的双电层的面积变化进行发电,因此,如后所述,相比以往的振动发电元件,能够相差悬殊地得到较大的发电量。

此外,如图2所示,固定电极11与可动基板12的间隙为存在离子液体13的区域和单纯的空间(本实施方式的情况下为真空)的区域,在不存在离子液体13的区域中,也具有静电容量。例如,在不存在离子液体13而只是一对电极(面积设为1[cm2])以d=1[mm]对置的情况下,静电容量C为C=ε0×1×10-4[m2]/1×10-3[m]≈8.85×10-13[F]。

另一方面,如上所述,在双电层16a、16b的面积为1[cm2]的情况下,存在双电层16a、16b的部分的静电容量为10[μF]=1×10-5[F]左右。因此,未存在离子液体13的区域的静电容量为双电层16a、16b的静电容量的1/107左右,非常小。

因此,在以下的振动发电元件1的动作说明中,将不存在离子液体13的区域的静电容量设为零,作为将双电层电容器串联进行考虑。从而,在振动发电元件1中,实质上,通过由双电层16a、16b的面积变化而引起的静电容量的变化来进行发电。

图3是说明振动发电元件1的动作的示意图。图3(a)表示间隔d为最大的d=d0的情况(与图2相同),图3(b)表示间隔d为最小的d=d0/2的情况。在图3(a)的情况和图3(b)的情况中,离子液体13的体积相同,因此,若设图3(a)中的驻极体122与离子液体13的接触面积、及固定电极11与离子液体13的接触面积为S0,则图3(b)中的各接触面积为2S0。即,图3(b)中的双电层16a的面积增加至2倍,静电容量变成2倍。

其结果,当可动基板12从图3(a)的状态向固定电极方向移动时,负电荷从GND侧向固定电极11移动,在负载14中电流I沿图3(b)的箭头方向流动。相反,当可动基板12从图3(b)的状态向图示上方移动时,负电荷从固定电极11向GND侧移动,在负载14中电流I沿图3(a)的箭头方向流动。

若将图3(a)的双电层16a的面积设为0.5[cm2]、将图3(b)的双电层16a的面积设为1[cm2],则双电层16a的静电容量从5[μF]增加至10[μF]。例如,在假定双电层16a中的电位差为1V的情况下,5[μC]的电荷通过负载14。若将从图3(a)的状态变化至图3(b)的状态所需的时间设为0.05[sec](这是与20Hz的振动相对应),则100[μA]的电流在负载14流动。如上所述,当间隙尺寸d以d0→d0/2的方式减少时,从固定电极11向GND流动电流,相反,当以d0/2→d0的方式增加时,从GND向固定电极11流动电流。即,当通过扰动而可动基板12上下振动时,在负载14中流动交流电流。

此外,在图2、3的说明中,虽然对将由振动发电元件1发电的电力作为电流获取的情况进行了说明,但是,也可以设置成作为电压进行获取的负载连接结构。由于在振动发电元件1为开路的状态下,当可动基板12振动时,支撑基板121与固定电极11之间的电位差变化,因此能够利用该电位差的变化。

例如,考虑以下情况,即,固定电极11与驻极体122的间隔(以下称为电极间隔)以d0→d1的方式变化,离子液体13与固定电极11的接触面积、即双电层16a、16b的面积以S0→S1的方式变化。若将各双电层16a、16b的静电容量设为C、将双电层16a、16b中的电位差、面积、厚度设为Ve、S、de、将固定电极11的带电量设为Q,则Q=CVe、C=ε·S/de成立。根据两式,能表示成S·Ve=Q·de/ε,其中,Q及双电层的厚度de不变化,因此在电极间隔d0的电位差Ve0与电极间隔d1的电位差Ve1之间,S0·Ve0=S1·Ve1成立。即,电极间隔d1时的双电层16a、16b的电位差Ve1以Ve1=(S0/S1)·Ve0的方式变化。

然而,在如以往那样利用电极间的静电容量的振动发电元件的情况下,例如,如上所述,考虑面积为1[cm2]、且间隔为1[mm]的电容器的情况,当间隔从1[mm]变化至0.5[mm]时,静电容量从8.85×10-13[F]增加至其两倍,因此,静电容量的变化ΔC为ΔC=8.85×10-13[F]。例如,在使用了电压200V的驻极体的情况下,电极的电荷量的变化为1.77×10-10[C]=1.77×10-4[μC]。这是本实施方式的情况的5[μC](其中,假定双电层16a的电位差为1V)的约1/10000。

因此,在本实施方式的振动发电元件中,通过利用由离子液体而形成的双电层的静电容量,能够得到非常大的发电量。相比一般的电容器的静电容量,双电层的静电容量非常大。因此,能够以较小的位移得到更大的电力,而且能够实现振动发电元件的小型化。另外,通过由扰动而引起的可动基板12与固定电极11的间隔的变化来使双电层的面积变化,因此能够通过较少的位移来得到较大的面积变化,能够实现振动发电元件1的进一步的小型化。

在以往的振动发电元件的情况下,如专利文献1记载的振动发电元件那样,通常为以下结构,通过弹簧常数非常小的弹性支撑部将质量比较大的可动部支撑为能够可动。这是因为,由于作为外部对振动发电元件的振动,使用步行时的振动、桥的振动等,因此振动频率为数Hz~数十Hz左右。在这样的低频率中,以能够共振的方式,采用以非常弱的弹性支撑部支撑可动部的构造。因此,以往的振动发电元件存在弹性支撑部易坏的缺点。另外,由于利用共振,因此也存在能够利用的频带窄的缺点。

从这样的理由出发,在本实施方式中,通过使用图1所示的滑动构造,而构成为可动基板12能够自由地振动。其结果,不管外部振动的频率如何,都能够高效地进行发电。当然,在本实施方式的振动发电元件的情况下,也能够采用利用弹性支撑部支撑可动基板12的构造。

此外,在本实施方式中,由于使与离子液体13的接触面积变化来进行发电,因此为了有效地使接触面积变化,与离子液体13的接触面、特别是固定电极11的接触面的憎水性则是很重要的。作为电极材料,在使用金的情况下憎水性优异,因此无需进行憎水处理(例如,憎水性膜的形成),但是,根据电极材料的种类而可能需要进行斥水处理。其中,在形成了憎水性膜的情况下,由于双电层的厚度(上述的C=ε·S/de中的de)变大而导致静电容量的降低,因此优选膜厚尽量薄。例如,优选使用憎水性单分子膜。

此外,在上述的实施方式中,将容器的形状形成为圆筒,将固定电极11、可动基板12形成为圆板状,但是不限于这些形状。例如,也可以将固定电极11、可动基板12形成为矩形。另外,虽然构成为可动基板12利用滑动构造而上下移动,但是也可以构成为电极侧进行振动。

在说明动作原理的图2中,虽然构成为固定电极11与负载14直接连接,但是,也可以在振动发电元件1的输出侧设置整流电路、蓄电部等而构成发电装置。

-第二实施方式-

图4~6是说明本发明的第二实施方式的图。图4是表示振动发电元件1的概略结构的图,表示与图1(a)的情况相同的剖面形状。此外,以下,以与图1所示的结构不同的部分为中心进行说明。

本实施方式的可动基板22在支撑基板221的正反面形成有驻极体222a、222b。以与驻极体222a对置的方式配置有第一固定电极11a,以与驻极体222b对置的方式配置有第二固定电极11b。在驻极体222a与固定电极11a的间隙中存在离子液体13a,在驻极体222b与固定电极11b的间隙中存在离子液体13b。

可动基板22构成为能够沿固定电极11a、11b之间,在图示上下方向上移动,可动范围2L由限位件4a、4b设定。在图4所示的例中,示出了可动基板22位于可动范围的中央位置的情况。由圆筒部2、安装于圆筒部2的下部开口的固定电极11a、以及安装于圆筒部2的上部开口的固定电极11b构成了容器。与第一实施方式的情况相同,容器内为设置成真空状态。

图5是表示振动发电元件1的主要部分的示意图。图5表示获取电流的情况下的负载连接结构,负载14连接在固定电极11a与固定电极11b之间,固定电极11a设置成GND电位。各驻极体222a、222b带正电。因此,与第一实施方式的情况相同,在离子液体13a与固定电极11a及驻极体222a的界面、以及离子液体13b与固定电极11b及驻极体222b的界面,分别形成双电层。在此,用符号16a表示离子液体13a与固定电极11a之间的双电层,用符号16b表示离子液体13b与固定电极11b之间的双电层。另外,用符号16c、16d表示形成于离子液体13a、13b与驻极体222a、222b的界面的双电层。

图6是说明在可动基板22振动的情况下在负载14流动的电流的图。图6(a)表示可动基板22移动至可动范围的下端的情况。此时,设定为,驻极体222a与固定电极11a的间隔为d0/2,可动电极11b与驻极体222b的间隔为d0。另一方面,图6(b)表示可动基板22移动至可动范围的上端的情况。驻极体222a与固定电极11a的间隔为d0,可动电极11b与驻极体222b的间隔为d0/2。

离子液体13a、13b的体积相同(=d0×S0),在图6(a)的情况下,离子液体13b与固定电极11b及驻极体222b的接触面积分别为S0,离子液体13a与固定电极11a及驻极体222a的接触面积分别为2S0。因此,若将双电层16b的静电容量设为C0,则双电层16a的静电容量为2C0。另一方面,在图6(b)所示的状态中,离子液体13b与固定电极11b及驻极体222b的接触面积分别为2S0,离子液体13a与固定电极11a及驻极体222a的接触面积分别为S0。

该情况下,双电层的静电容量与接触面积成正比,因此,当可动基板22从图6(a)的状态向固定电极11b侧移动而变成图6(b)所示的状态时,双电层16a的静电容量以2C0→C0的方式变化,双电层16b的静电容量以C0→2C0的方式变化。其结果,负电荷从固定电极11a向固定电极11b移动,在负载14中沿图6(b)的箭头方向流动电流I。

相反,当可动基板22从图6(b)的状态向固定电极11a侧移动而变成图6(a)所示的状态时,双电层16a的静电容量以C0→2C0的方式变化,双电层16b的静电容量以2C0→C0的方式变化。其结果,负电荷从固定电极11b向固定电极11a移动,在负载14中沿图6(a)的箭头方向流动电流I。

在此,若考虑开路状态,则可动基板22与固定电极11a之间的电位差、及可动基板22与固定电极11b之间的电位差与图2所示的可动基板12与固定电极11的关系相同。但是,由于各电位相互的相位错位180度,因此,固定电极11a与固定电极11b之间的电位差为图3所示的结构的2倍。

从而可知,本实施方式的情况下得到的发电功率(电力)为图1所示的第一实施方式的情况的2倍。

此外,本实施方式的情况也将发电的电力作为电流输出,但是也可以设置成获取电压的结构。该情况下,形成与在第一实施方式所说明的情况相同的动作,在此省略说明。另外,在上述的实施方式中将容器的形状设置成圆筒,将固定电极11a、11b、可动基板22设置成圆板状,但是不限定于这些形状。而且,虽然构成为可动基板22利用滑动构造来上下移动,但是,例如也可以构成为用弹性体支撑可动基板22。

另外,也可以如图10所示地构成为不是驻极体侧振动,而是电极侧振动。在图10所示的例中,构成为,在作为固定电极发挥功能的一对驻极体222a、222b之间将可动电极10配置为能够在上下方向上移动。将驻极体222a、222b以与可动电极10对置的面带电的方式驻极体化。可动电极10具有在由金等构成的电极101a、101b之间夹持绝缘基板102的构造。电极101a与驻极体222a对置,电极101b与驻极体222b对置。

负载14连接于电极101a与电极101b之间。例如,当可动电极10向驻极体222a方向移动时,电极101a与离子液体13a的接触面积增加,电极101b与离子液体13b的接触面积减少。其结果,负电荷经由负载14从电极101b向电极101a移动,在负载14中向图示上方向流动电流I。相反,当可动电极10向驻极体222b方向移动时,负电荷从电极101a向电极101b移动,在负载14中向图示下方向流动电流。

-第三实施方式-

图7是说明本发明的第三实施方式的图,是表示振动发电元件1的主要部分的示意图。在上述的第一实施方式中,如图2所示,为了在离子液体13与固定电极11的接触区域形成双电层16a,使用了驻极体122。在本实施方式中,构成为,取代形成有驻极体122的可动基板12,而使用利用外部电源施加了偏压Vdd的可动电极32。

如图7(a)所示,当对可动电极32施加偏压Vdd时,离子液体13的负离子被吸引至可动电极侧,正离子被吸引至固定电极侧。其结果,在固定电极11及可动电极32与离子液体13的界面形成双电层16a、16b。若设置偏压Vdd与第一实施方式中的驻极体122的电压(表面电位)相同,则形成与图2所示的情况相同的双电层16a、16b。如图7(b)所示,当使固定电极11与可动电极32的间隔减少至d0/2时,双电层16a、16b的面积变成2倍,它们的静电容量也变成2倍,这与第一实施方式相同。

另外,代替使与电源连接的电极上下移动,也可以构成为使与负载连接的电极上下移动。另外,已知在金属电极与离子液体的界面由于界面电动现象而形成双电层。例如,在对金属电极使用金的情况下,产生数十[mV]左右的界面电动电位。因此,虽然相比使用上述的驻极体、外部电源的情况,电压变小,但是在金属电极与离子液体的界面产生与之相对应的双电层。因此,能够利用界面电动电位来构成与上述的实施方式相同的振动发电元件。

-第四实施方式-

图8、9是表示本发明的第四实施方式的图。在上述的第一~第三实施方式中,通过使在间隙中保持离子液体13的一对基板的间隔变化,来使离子液体与基板的接触面积(即,双电层的面积)变化,从而进行发电。在本实施方式中,使形成有驻极体的可动基板相对于与离子液体的接触面平行地滑动,从而使双电层的面积变化。

图8是表示振动发电元件1的概略结构的图。图8(a)是振动发电元件1的剖视图,图8(b)是B-B剖视图。振动发电元件1具备一对固定电极11a、11b和配置于它们之间的可动基板42。固定电极11a以嵌入框部件43a的孔430的方式固定于框部件43a。固定电极11b以嵌入框部件43b的孔431的方式固定于框部件43b。孔430和孔431对置。

在框部件43a、43b的与可动基板42对置的面上分别设有球432。如图8(b)所示,球432在以孔430、431的中心轴为中心的圆周上配置有多个。可动基板42配置为被夹持在设于框部件43a的球432和设于框部件43b的球432之间。框部件43a、43b由绝缘材料形成。另外,对于球432,也优选由绝缘材料(例如,陶瓷球等)形成。

在供固定电极11a嵌入的孔430中填充有离子液体13a,离子液体13a存在于固定电极11a与可动基板42之间。同样地,在供固定电极11b嵌入的孔431中填充有离子液体13b,离子液体13b存在于固定电极11b与可动基板42之间。

圆板状的可动基板42是在支撑基板421的正反面设置电介质部件422a、422b而成的构件。电介质部件422a、422b仅各自的中央的圆形区域R通过带电处理进行驻极体化。即,圆形区域R的电介质部件422a、422b作为驻极体发挥功能。以下,将圆形区域R称为驻极体R。在本实施方式中,将驻极体(圆形区域)R设定为与孔430、431的剖面形状大致相同。

设有可动基板42、固定电极11a的框部件43a、以及设有固定电极11b的框部件43b收纳于由圆筒部440、设于圆筒部440的上开口的顶板441、以及设于圆筒部440的下开口的底板442构成的容器内。固定电极11a的下端面从形成于底板442的中央部的孔向外部露出。固定电极11b的上端面从形成于顶板441的中央的孔向外部露出。框部件43a固定于圆筒部440或底板442。框部件43b固定于圆筒部440或顶板441。因此,当对容器施加外部振动时,可动基板42相对于框部件43a、43b在左右方向上滑动。此外,优选将容器内设置成真空,以避免妨碍可动基板42的振动。

图9是说明第四实施方式的发电动作的图。如上所述,可动基板42是在支撑基板421的正反面形成电介质部件422a、422b而成的构件。电介质部件422a、422b的中央区域构成了带正电的驻极体R。

如图9(a)所示,在可动基板42位于中央时,驻极体R与离子液体13a、13b的部分对置。该情况下,夹着驻极体R与离子液体13a、13b的界面,形成双电层16a、16b。另外,夹着固定电极11a与离子液体13a的界面形成双电层16c,夹着固定电极11b与离子液体13b的界面形成双电层16d。当可动基板42从该状态如图9(b)所示地向左方滑动时,驻极体R也向左侧移动,与离子液体13a、13b接触的驻极体R的面积减少。从而,双电层16a~16d的面积减少,双电层16a~16d的静电容量减少。其结果,固定电极11a、11b的负电荷向GND侧移动,在负载14中流动箭头表示的电流I。相反,当可动基板42以从图9(b)的状态变成图9(a)所示的状态的方式滑动时,在负载14中流动与图9(b)的箭头方向相反方向的电流。

在上述的第四实施方式中,在滑动的可动基板42的上下两侧配置有固定电极11a、11b,但是也可以构成为仅在可动基板42的一侧设置固定电极。但是,相比仅在单侧配置固定电极的结构,在构成为在可动基板42的上下两侧配置固定电极11a、11b的情况下,能够得到2倍的电流。

另外,也可以如图11所示,在固定电极11a、11b的位置分别配置驻极体522a、522b,在可动基板52的圆形区域R(形成为凹部)配置电极11a、11b,也可以取代驻极体522a、522b而配置施加了偏压的电极。在图11中,电极11a、11b设于绝缘性的支撑基板520的正反面。

另外,固定电极11a、11b及驻极体R也可以不是圆形,例如,也可以构成为,矩形的驻极体相对于矩形的固定电极,在垂直于矩形的边的方向上滑动。

-第五实施方式-

图12~14是表示本发明的第五实施方式的图。图12是振动发电元件1的剖视图,图13是表示可动基板42的正反面的图。第五实施方式与第四实施方式的不同在于,设于可动基板42的正反面的电介质部件422a、422b的驻极体化区域的形态。对于其它结构,与第四实施方式相同,省略说明。

在上述的第四实施方式中,如图8所示,电介质部件422a、422b均将中央区域R驻极体化。但是,在第五实施方式中,如图12、13所示,对于电介质部件422a,将中央区域R(半径r的区域)驻极体化,而对于电介质部件422b,将中央区域R的外侧的区域R1(半径r~2r的区域)驻极体化。

图14是说明发电动作的图。如图14(a)所示,在可动基板42位于中央位置的情况下,可动基板42的中央区域R与固定电极11a、11b(即,离子液体13a、13b)对置。该情况下,在电介质部件422a的驻极体化的区域与离子液体13a的接触区域形成双电层16a,在固定电极11a与离子液体13a的接触区域形成双电层16c。该情况下的双电层16a、16c的面积与区域R的面积相同。

然后,如图14(b)所示,当可动基板42向图示左方移动时,电介质部件422a的驻极体化的区域R的、与固定电极11a对置的部分的面积减少。其结果,双电层16a、16c的面积也减少。另一方面,关于电介质部件422b,驻极体化的区域R1的一部分与固定电极11b对置。其结果,在电介质部件422b的驻极体化的区域R1与离子液体13b的接触区域形成双电层16b,与之相对应地,在固定电极11b与离子液体13b的接触区域形成双电层16d。即,在离子液体13b侧,双电层的面积增加。其结果,在负载14中沿箭头方向流动电流。

当可动基板42从图14(b)所示的状态向图示右方移动时,双电层16a、16c的面积增加,双电层16b、16d的面积减少。因此,在负载14中流动的电流的朝向为与图14(b)的情况相反的朝向。之后,可动基板42移动至图14(a)所示的状态,且当再向右侧移动时,形成将图14(b)左右反转的状态,在负载14中流动的电流的朝向与图14(b)的情况相同。从而,当可动基板42从图14(a)的状态左右振动时,在负载14中流动交流电流。

如以上说明地,在本发明的振动发电元件中,如图1、2所示,具备:固定电极11;可动基板12,其与固定电极11对置配置,且在与固定电极11的间隔发生变化的方向(图示上下方向)上能够移动;以及离子液体13,其设置成存在于对置配置的固定电极11与可动基板12之间。

如图3所示,当由于扰动而可动基板12移动时,夹着固定电极11与离子液体13的界面而形成的双电层16a、以及夹着可动基板12的驻极体122与离子液体13的界面而形成的双电层16b的面积分别变化。其结果,双电层16a的静电容量变化,在与固定电极11连接的负载14中流动电流。

双电层的厚为nm级,相比以往的振动发电元件的电极间距离,其非常小,因此伴随可动基板12的振动的静电容量变化也非常大。其结果,相比以往的振动发电元件,能够得到非常大的发电量,能够实现振动发电元件的小型化。另外,通过固定电极11与驻极体122的间隔的变化,使双电层的面积产生变化,因此,能够通过可动基板12的稍微的变化,产生较大的面积变化。

此外,驻极体122的表面电位设定在离子液体13的电位窗口的范围内,因此能够在离子液体13中不流动电流,而稳定地形成双电层16a、16b。

此外,作为双电层16a、16b的形成方法,如上所述,可以使用驻极体122,也可以利用由界面电动现象生成的双电层,也可以如图7所示,设置电压源来对可动电极施加偏压而形成双电层。偏压设定在上述的电位窗口的范围内。

而且,如图4所示,也可以构成为,可动基板22在其正反面具有作为正面侧电极的驻极体222b和作为反面侧电极的驻极体222a,且具有与驻极体222b对置配置的固定电极11b和与驻极体222a对置配置的固定电极11a。该情况下,固定电极11b与驻极体222b之间存在离子液体13b,而且固定电极11a与驻极体222a之间存在离子液体13a。其结果,固定电极11a与固定电极11b之间的电压变化,为如图2所示地固定电极11为一个的情况下的2倍。

另外,如图8、9所示,也可以在固定电极11a、11b与可动基板42之间存在离子液体13a、13b,使可动基板42相对于固定电极11a、11b滑动。当可动基板42滑动时,设于可动基板42的正反面的电介质部件422a、422b的驻极体化的区域R与离子液体13a、13b的接触面积变化,夹着固定电极11a、11b与离子液体13a、13b的界面而形成的双电层16c、16d的面积变化。

上述的各实施方式也可以分别组合进行使用。另外,只要不损害本发明的特征,本发明丝毫不限定于上述实施方式。此外,上述的各实施方式以振动发电元件的形态进行了说明,但是在此所示的使用了离子液体的双电层带来的大容量的电容器能够作为容量大的蓄电元件来使用。例如,能够在需要使用电力前,以积蓄通过来自外部的振动而产生的电荷的目的,使用该蓄电元件。因为蓄电元件也能够由与发电元件类似的材料和构造来构成,因此能够容易地制作同时具备发电和蓄电两个功能的器件。

下面的优先权基础申请的公开内容作为引用文引入本文。

日本国专利申请2014年第36507号(2014年2月27日申请)

符号的说明

1—振动发电元件,4a、4b—限位件,10、32—可动电极,11、11a、11b—固定电极,12、22、42、52—可动基板,13、13a、13b—离子液体,14—负载,16a~16d—双电层,121、221—支撑基板,122、222a、222b、522a、522b—驻极体。

振动发电元件专利购买费用说明

![]()

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

动态评分

0.0