专利摘要

本发明提供一种微流动装置,其能更为简单地操作用于调节流体流动的阀门,该微流动装置包括:具有多个腔室的平台;用于连接所述多个腔室之间的至少一个以上的流道;及用于开闭所述流道的阀门。所述阀门包括:阻断部件,用于有选择地阻断所述流道;及加压部件,设置在所述阻断部件上,用于移动阻断部件,所述加压部件为沿与外力的方向相同的方向进行直线往返运动,从而按压阻断部件并使之移动的结构。所述阀门进一步包括驱动部,该驱动部用于将加压部件固定在移动后的位置上或恢复至原位置,从而可逆地控制通过阻断部件所进行的流道的开闭。

权利要求

1.一种微流动装置,包括:

具有多个腔室的平台;

用于连接所述多个腔室之间的至少一个以上的流道;及

用于开闭所述流道的阀门,

所述阀门包括:

阻断部件,用于有选择地阻断所述流道;及

加压部件,设置在所述阻断部件上,用于移动阻断部件,

所述加压部件为沿与外力的方向相同的方向进行往返直线运动,从而按压阻断部件并使之移动的结构,

所述阀门进一步包括:

驱动部,用于将加压部件固定在移动后的位置上或恢复至原位置,从而可逆地控制由阻断部件所进行的流道的开闭。

2.根据权利要求1所述的微流动装置,其中,

所述加压部件为向用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的任一个位置转换位置的结构。

3.根据权利要求2所述的微流动装置,其中,

所述驱动部为将所述加压部件有选择地定位在用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的一位置上的结构。

4.根据权利要求3所述的微流动装置,其中,

所述阻断部件为由具有弹性的材料构成,且被加压部件按压变形而开闭流道的结构。

5.根据权利要求4所述的微流动装置,其中,

所述阻断部件包括选自聚二甲硅氧烷、聚丁二烯、丁基、聚异戊二烯、氯丁二烯、弹性合成树脂、橡胶及硅酮中的至少一种材料。

6.根据权利要求4所述的微流动装置,其中,

所述阻断部件为当加压部件移动至第一位置时弹性变形而阻断流道的结构。

7.根据权利要求2至6中的任一项所述的微流动装置,其中,

所述驱动部包括:

固定部,用于定位通过外力移动至所述第一位置或第二位置的加压部件;及

恢复部,用于将所述加压部件移动至原位置。

8.根据权利要求7所述的微流动装置,其中,

所述固定部包括:

外壳,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;

按杆,与所述加压部件的外侧前端连接,向外壳外部延伸且被施加外力;

第一孔及第二孔,沿所述加压部件的移动方向在外壳上隔着间隔而形成,用于规定第一位置和第二位置;

弹性杆,可弹性变形地设置在所述按杆上;及

卡接突起,在所述弹性杆上突出形成,且有选择地被卡在所述第一孔或所述第二孔上。

9.根据权利要求8所述的微流动装置,其中,

所述恢复部包括:弹性部件,在所述外壳的内部设置在外壳和按杆之间,用于对按杆施加弹力。

10.根据权利要求8所述的微流动装置,其中,

所述恢复部为对加压部件施加被所述加压部件按压而变形时生成的阻断部件的弹力,从而使加压部件移动的结构。

11.根据权利要求9所述的微流动装置,其中,

所述卡接突起为沿加压部件的移动方向至少一面形成为倾斜面的结构。

12.根据权利要求9所述的微流动装置,其中,

所述按杆在外侧面上形成有与按压位置对应的标志。

13.根据权利要求7所述的微流动装置,其中,

所述固定部包括:

支撑筒,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;

旋转筒,与所述加压部件的外侧前端连接,且可旋转地设置在支撑筒的内部;

按杆,设置为包覆所述旋转筒的外侧前端,并且向支撑筒的外部延伸且被施加外力;

固定件,沿所述旋转筒的外周面隔着间隔突出形成;

第一卡槽及第二卡槽,对应所述固定件的间隔,沿支撑筒的内周面交替配置,并且沿加压部件的移动方向隔着间隔形成,从而规定第一位置和第二位置,并且使所述固定件有选择地被卡住;及

斜面移动部件,沿所述按杆的内侧前端形成,并且与固定件的上端相接,在所述第一卡槽和第二卡槽之间构成倾斜面,从而当按杆被外力按压时,使所述固定件沿倾斜面向第一卡槽和第二卡槽交替移动。

14.根据权利要求13所述的微流动装置,其中,

所述恢复部包括:

弹性部件,在所述支撑筒的内部设置在支撑筒和旋转筒之间,用于对旋转筒施加弹力。

15.根据权利要求13所述的微流动装置,其中,

所述恢复部为对加压部件施加被所述加压部件按压而变形时生成的阻断部件的弹力,从而使旋转筒移动的结构。

16.根据权利要求14所述的微流动装置,其中,

所述按杆在外侧面上形成有与按压位置对应的标志。

17.一种微流动装置的控制设备,包括:

微流动装置,包括:

多个腔室的平台;

用于连接所述多个腔室之间的至少一个以上的流道;及

用于开闭所述流道的阀门,

所述阀门包括:

阻断部件,用于有选择地阻断所述流道;及

加压部件,设置在所述阻断部件上,用于移动阻断部件,

所述加压部件为沿与外力的方向相同的方向进行直线往返运动,从而按压阻断部件并使之移动的结构,

所述阀门进一步包括驱动部,用于将加压部件固定在移动后的位置上或恢复至原位置,从而可逆地控制通过阻断部件所进行的流道的开闭;以及

控制操作部,用于开闭操作所述微流动装置所具备的多个阀门中的至少一个阀门。

18.根据权利要求17所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述加压部件为向用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的任一个位置转换位置的结构。

19.根据权利要求18所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述驱动部为将所述加压部件有选择地定位在用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的一位置上的结构。

20.根据权利要求19所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述阻断部件为由具有弹性的材料构成,且被加压部件按压变形而开闭流道的结构。

21.根据权利要求20所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述驱动部包括:

固定部,用于定位通过外力移动至所述第一位置或第二位置的加压部件;及

恢复部,用于使所述加压部件移动至原位置。

22.根据权利要求21所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述固定部包括:

外壳,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;

按杆,与所述加压部件的外侧前端连接,向外壳外部延伸且被施加外力;

第一孔及第二孔,沿所述加压部件的移动方向在外壳上隔着间隔形成,用于规定第一位置和第二位置;

弹性杆,可弹性变形地设置在所述按杆上;及

卡接突起,在所述弹性杆上突出形成,用于有选择地被卡在所述第一孔或第二孔上。

23.根据权利要求21所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述固定部包括:

支撑筒,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;

旋转筒,与所述加压部件的外侧前端连接,可旋转地设置在支撑筒的内部;

按杆,设置为包覆所述旋转筒的外侧前端,并且向支撑筒的外部延伸且被施加外力;

固定件,沿所述旋转筒的外周面隔着间隔突出形成;

第一卡槽及第二卡槽,对应所述固定件的间隔,沿支撑筒的内周面交替配置,并且沿加压部件的移动方向隔着间隔形成,从而规定第一位置和第二位置,并且使所述固定件有选择地被卡住;及

斜面移动部件,沿所述按杆的内侧前端形成,并且与固定件的上端相接,且在所述第一卡槽和第二卡槽之间构成倾斜面,从而当按杆被外力按压时,使所述固定件沿倾斜面向第一卡槽和第二卡槽交替移动。

24.根据权利要求23所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述恢复部包括:

弹性部件,在所述支撑筒的内部设置在支撑筒和旋转筒之间,用于对旋转筒施加弹力。

25.根据权利要求17至24中的任一项所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述控制操作部包括:

驱动按钮,用于对所述阀门的加压部件施加压力;

垂直移动部,垂直配置于所述平台上,用于使驱动按钮相对于平台上下移动;

水平移动部,在所述平台上向着中心以水平方向配置,用于使垂直移动部水平移动;及

控制器,用于控制所述垂直移动部和所述水平移动部,以使所述驱动按钮移动至阀门上面。

26.根据权利要求25所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述控制操作部为所述控制器通过电机来控制平台的旋转量,从而使设置在平台上的阀门中被选择的阀门移动至驱动按钮位置的结构,其中所述电机与所述平台的旋转轴连接且用于使平台旋转。

27.根据权利要求26所述的微流动装置的控制设备,其中,

所述驱动部包括:

固定部,用于定位通过外力移动至所述第一位置或第二位置的加压部件;及

恢复部,用于使所述加压部件移动至原位置,

所述固定部包括:

外壳,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;

按杆,与所述加压部件的外侧前端连接,向外壳外部延伸且被施加外力;

第一孔及第二孔,沿所述加压部件的移动方向与外壳隔着间隔形成,用于规定第一位置和第二位置;

弹性杆,可弹性变形地设置在所述按杆上;

卡接突起,在所述弹性杆上突出形成,用于有选择地被卡在所述第一孔或第二孔上,

所述控制操作部进一步包括:

恢复按钮,设置在所述垂直移动部上,用于按压所述卡接突起,以使所述卡接突起脱离所述固定部的第一孔或第二孔。

说明书

技术领域

本发明涉及一种用于控制流体的流动的微流动装置及微流动装置的控制设备。

背景技术

一般来讲,微流动装置通过设置在收容少量流体的多个腔室之间的阀门,控制流体的流动并执行各种指定的功能。

阀门为在利用微流体的相关研究中,用于控制流体的最重要的要素之一。通过阀门的操作,可将流体有选择地输送及存储,并且借此将各种功能可集成在一个芯片上。因此,为了控制微流体,开发有利用空压、磁力或蜡等的各种阀门技术。

通常使用的阀门结构有毛细管阀门,该毛细管阀门利用在阀盘内经过流体时生成的毛细管力和离心力的平衡。由于毛细管阀门只利用阀盘结构,因此具有制作简单并且使用方便的优点,但是阀门的开闭只能用阀盘的转速来调节,因此具有不能调节局部的流体流动,并且流体流动一次后不能再使用的缺点。

为了改善这些缺点,开发有一种利用激光有选择地熔化分散有磁珠的蜡,并通过再结晶化而开闭通道的阀门。利用蜡的阀门具有能够局部及有选择地控制微流体,并且能够阻断蒸汽的流动,因此还易于存储试剂的优点。但是具有如下的缺点:为了进行阀门操作,需要一种激光等外部能源资源,并且不能可逆地使用,尤其是耐高温性差,因此在如分子诊断等伴随热量反应的一体化中很难使用。

此外,为了克服使用蜡的阀门的缺点,正在开发一种可利用具有弹性的物质,在阀盘上调节微流体的流动的阀门,但是这种结构同样具有为了开闭阀门需要手动操作加压部件的缺点。

如上所述,以往技术的阀门在操作及控制方面有大大小小的缺点,并且这些缺点在从注入样品到检测结果为止需要全程自动化的现场诊断设备的开发等中造成较大的负面影响。因此,在微流动装置中需要一种进一步改善的阀门结构。

发明内容

为此,提供一种微流动装置及微流动装置的控制设备,该微流动装置及该控制设备能够更为简单地操作用于调节流体流动的阀门。

此外,提供一种微流动装置及微流动装置的控制设备,该微流动装置及该控制设备可将阀门的操作机械化。

本实施例的微流动装置可包括:具有多个腔室的平台;用于连接所述多个腔室之间的至少一个以上的流道;及用于开闭所述流道的阀门。

所述阀门可包括:阻断部件,用于有选择地阻断所述流道;及加压部件,设置在所述阻断部件上,用于使阻断部件移动,所述加压部件为沿与外力的方向相同的方向进行直线往返运动,从而按压阻断部件并使之移动的结构,所述阀门可进一步包括:驱动部,用于将加压部件固定在移动后的位置上或恢复至原位置,从而可逆地控制由阻断部件所进行的流道的开闭。

所述加压部件可为向用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的任一个位置转换位置的结构。

所述驱动部可为将所述加压部件有选择地定位在用于阻断流道的第一位置或用于开放流道的第二位置中的一位置上的结构。

所述阻断部件可为由具有弹性的材料构成,且被加压部件按压变形而开闭流道的结构。

所述阻断部件可包括选自聚二甲硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)、聚丁二烯、丁基、聚异戊二烯、氯丁二烯、弹性合成树脂、橡胶及硅酮中的至少一种材料。

所述阻断部件可为当加压部件移动至第一位置时弹性变形而阻断流道的结构。

所述驱动部可包括:固定部,用于定位通过外力移动至所述第一位置或第二位置的加压部件;及恢复部,用于使所述加压部件移动至原位置。

所述固定部可包括:外壳,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;按杆,与所述加压部件的外侧前端连接,向外壳外部延伸且被施加外力;第一孔及第二孔,沿所述加压部件的移动方向在外壳上隔着间隔而形成,用于规定第一位置和第二位置;弹性杆,可弹性地变形地设置在所述按杆上;及卡接突起,在所述弹性杆上突出形成,且有选择地被卡在所述第一孔或所述第二孔上。

所述卡接突起可为沿加压部件的移动方向至少一面形成为倾斜面的结构。

在所述按杆在外侧面上可形成有与按压位置对应的标志。

所述恢复部可包括:弹性部件,在所述外壳的内部设置在外壳和和按杆之间,用于对按杆施加弹力。

所述恢复部可为对加压部件施加被所述加压部件按压而变形时生成的阻断部件的弹力,从而使加压部件移动的结构。

所述固定部可包括:支撑筒,配置在阻断部件的外侧,在内部可移动地设置有加压部件;旋转筒,与所述加压部件的外侧前端连接,且可旋转地设置在支撑筒的内部;按杆,设置为包覆所述旋转筒的外侧前端,并且向支撑筒的外部延伸且被施加外力;固定件,沿所述旋转筒的外周面隔着间隔突出形成;第一卡槽及第二卡槽,对应所述固定件的间隔,沿支撑筒的内周面交替配置,并且沿加压部件的移动方向隔着间隔形成,从而规定第一位置和第二位置,所述固定件有选择地被卡在所述第一卡槽及所述第二卡槽中;及斜面移动部件,沿所述按杆的内侧前端形成,并且与固定件的上端相接,在所述第一卡槽和第二卡槽之间构成倾斜面,从而当按杆被外力按压时,使所述固定件沿倾斜面向第一卡槽和第二卡槽交替移动。

在所述按杆可在外侧面上形成有与按压位置对应的标志。

所述恢复部可包括:弹性部件,在所述支撑筒的内部设置在支撑筒和旋转筒之间,用于对旋转筒施加弹力。

所述恢复部可为对加压部件施加被所述加压部件按压而变形时生成的阻断部件的弹力,从而使旋转筒移动的结构。

本实施例的控制设备可包括:控制操作部,用于开闭操作所述微流动装置所具备的多个阀门中的至少一个阀门。

所述控制操作部可包括:驱动按钮,用于对所述阀门的加压部件施加压力;垂直移动部,垂直配置于所述平台上,用于使驱动按钮相对于平台上下移动;水平移动部,在所述平台上向着中心以水平方向配置,用于使垂直移动部水平移动;及控制器,用于控制所述垂直移动部和所述水平移动部,以使所述驱动按钮移动至阀门上面。

所述控制操作部可为所述控制器通过电机来控制平台的旋转量,从而使设置在平台上的阀门中被选择的阀门移动至驱动按钮位置的结构,其中所述电机与所述平台的旋转轴连接且用于使平台旋转。

所述控制操作部可进一步包括:恢复按钮,设置在所述垂直移动部上,用于按压所述卡接突起,以使所述卡接突起脱离所述固定部的第一孔或第二孔。

本实施例的微流动装置改善了控制流体流动的阀门的操作性,因此可通过一次触摸方式进行一次按压动作来进行更为简便的操作。

此外,通过阀门操作的机械化,能够实现装置的自动化。因此,能够更加广泛地应用于需要自动化的现场诊断设备等各种领域中。

附图说明

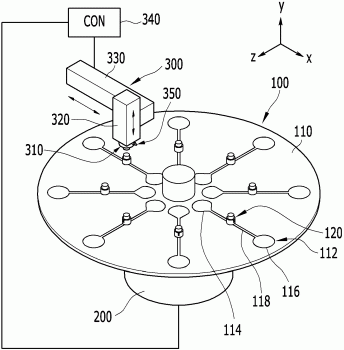

图1为本实施例的微流动装置和控制设备的结构示意图。

图2为本实施例的微流动装置的俯视图。

图3为用于说明本实施例的微流动装置的阀门结构和阀门的工作过程的示意图。

图4为表示本实施例的另一微流动装置的阀门结构的分解示意图。

图5为用于说明图4所示实施例的阀门的工作过程的的示意图。

图6为表示本实施例的微流动装置的流体流动的照片。

具体实施方式

在下文中使用的专业术语只是用来提及特定实施例而提供的,并不是用来限制本发明。在此使用的单数形式在没有表示明确的相反含义的情况下也包含复数形式。说明书中使用的“包含”的含义细化了特定的特性、领域、整数、步骤、动作、要素及/或成分,并非排除其他特定的特性、领域、整数、步骤、动作、要素、成分及/或组的存在或附加。

下面,参照附图详细说明本发明的实施例,以使本发明所属技术领域的技术人员能够容易实施。但本发明并不局限于在此说明的实施例,可用多种形式实现本发明。如本发明所属技术领域的技术人员能够易于理解,在不脱离本发明的概念及范围的情况下,在后面描述的实施例可变形为多种形式。因此,本发明并不局限于在此说明的实施例,可用多种不同的形式实现本发明。

图1及图2表示本发明的实施例的微流动装置和控制设备。

本实施例的微流动装置100包括:具有多个腔室114、116的平台110;用于连接所述多个腔室114、116之间的多个流道118;及用于开闭所述流道118,从而有选择地连通多个腔室114、116之间的阀门。

所述微流动装置100例如可安装在分析系统上,从而在样品分析中使用。分析系统设置有用于使微流动装置的平台进行旋转的电机200,且具备为了进行分析而对微流动装置照射光线的光源及用于分析透射微流动装置的光线的分光器。所述分析系统利用光源及分光器,检测因试剂而改变的样品的颜色所显示的成分。根据分析对象物质的颜色,分光器显示各不相同的波长,并且通过所检测的波长来检测分析对象物质。此外,当分析对象物质的浓度高时,吸光度也成正比地增加,因此可在分光器中检测的吸光度的基础上,检测分析物质的浓度。所述分析系统可进一步包括用于监视的摄像机和频闪灯。所述分析系统可根据微流动装置的结构或分析对象,改变为多种结构,对此不做特别的限制。

所述平台110具有旋转中心,例如可由可旋转的圆盘状来构成。为了形成腔室114、116和流道118,可通过贴合两个基板来构成平台110。下面,为了便于说明,如图3所示,沿y轴方向相对配置于上侧的基板称为第一基板111,配置于下侧的基板称为第二基板113。在本实施例中,在所述第二基板113的内面形成有收容流体的阴刻形状的腔室114、116和用于连接腔室的流道118。第一基板111与第二基板113相接合,以封堵腔室114、116和流道118的开放的上部。当然,也可以与所述结构相反地在第一基板上形成有腔室和流道,对此不做特别的限制。所述第一基板111和第二基板113通过利用粘合剂的粘合、超声波熔接、激光熔接等多种方法接合而形成平台110。此外,平台110可由具有化学及生物稳定性和光学透明性的材料来构成。

在本实施例中,所述第一基板111可起到以弹性变形的方式阻断流道118的阻断部件(参照图3的122)的作用。对此在下文中进行进一步详细的说明。

所述平台110分为多个区域,各区域可设置有独立操作的微流动结构体112。因此,在平台110上可设置有多个微流动结构体112,并且利用一个平台110对多个样品进行分析。

微流动结构体112包括用于注入样品的腔室114和用于进行分析的腔室116。各腔室114、116之间通过流道118连接,在流道118上设置有用于开闭流道118的阀门120。

用于注入样品的腔室114为离平台110的旋转中心最近的腔室。用于进行分析的腔室116配置为与用于注入样品的腔室114相比离平台110的旋转中心更远。在用于注入样品的腔室114中可注入作为分析对象的样品,在用于进行分析的腔室116中可注入用于分析样品的试剂。

当平台110旋转时,存储在腔室114的样品可通过离心力向通过流道连接的腔室116移动。设置在腔室114和腔室116之间的阀门120控制样品的移动。

如图1所示,用于控制驱动所述微流动装置10的控制设备可包括控制操作部300,该控制操作部300配置在微流动装置100的外侧,用于开闭操作所述平台110所具备的多个阀门120中的至少一个阀门。

在本实施例中,所述控制操作部300包括:驱动按钮310,用于对所述阀门120施加压力;垂直移动部320,垂直配置于所述平台110上,用于使驱动按钮310相对于平台110上下移动;水平移动部330,在所述平台110上向着中心以水平方向配置,用于使垂直移动部320水平移动;控制器340,用于控制所述垂直移动部320和水平移动部330,以使所述驱动按钮310移动至阀门120的上面。

此外,所述控制操作部300可为所述控制器340通过电机200来控制平台100的旋转量,从而使设置在平台100的多个阀门120中被选择的阀门120移动至驱动按钮位置310的结构,其中所述电机200与所述平台110的旋转轴连接且用于使平台110旋转。

在图1中,所述垂直移动部320使驱动按钮310相对于平台110沿y轴方向移动。在图1中,所述水平移动部330使驱动按钮310沿x轴方向移动。所述垂直移动部320和水平移动部330例如可为利用移动轨道和直线电机的轨道移动结构。作为所述垂直移动部320和水平移动部330,只要是能够使驱动按钮310沿直角坐标系移动的结构均能适用。

所述电机200通过使平台110进行旋转,从而在图1的xz平面上使阀门120移位。因此,关于x轴和y轴,能够使按钮310相对于阀门120移动,关于z轴,能够使阀门120相对于驱动按钮310移动。这种情况犹如使驱动按钮310进行三轴移动,因此能够使驱动按钮310准确地位于所要控制的阀门120的上面。

所述驱动按钮310用于按压设置在阀门120上的按杆(参照图3及图4)而施加压力,例如可为如驱动气缸那样通过前进与后退以使按杆直线移动的结构。

因此,可根据控制器340的控制驱动,使驱动按钮310移动至所需要的位置,从而以机械方式操作阀门120。

图3为图2的A-A向剖视图,表示本实施例的阀门结构。下面,参照图3对所述阀门进行说明。

所述阀门120包括:阻断部件122,用于有选择地阻断所述流道118;加压部件124,设置在所述阻断部件122上,用于移动阻断部件122;及驱动部,用于将加压部件124固定在移动后的位置上或恢复至原位置。

所述阻断部件122为被加压部件124按压而弹性变形或恢复原状从而开闭流道118的结构。下面,在本实施例中,以如图3所示当阻断部件122被加压部件124按压而弹性变形时阻断流道118,当恢复原状时开放流道118的结构为例进行说明。

所述阻断部件122可由本身具有弹性从而能够弹性变形的材质来构成。

例如,所述阻断部件122可由选自聚二甲硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)、聚丁二烯、丁基、聚异戊二烯及氯丁二烯等的弹性合成树脂、橡胶及硅酮中的至少一种材质来构成。

在本实施例中,所述阻断部件122可由第一基板111来构成或与第一基板111一体形成。除此结构外,可以只在第一基板111的流道118部分上额外设置有阻断部件122。

当加压部件124被外力移动时,所述阻断部件122被按压而弹性变形,从而阻断流道118。此外,当加压部件124恢复至原位置时,阻断部件122通过本身的弹性恢复力恢复原状,从而开放被阻断的流道118。加压部件124按压阻断部件122并使之弹性变形以阻断流道118的位置称为第一位置P1,加压部件124恢复原状从而开放流道118的原位置称为第二位置P2。

因此,在本实施例中,在加压部件124向第一位置P1移动时,所述阻断部件122弹性变形而阻断流道118。

所述加压部件124为具有规定的长度的杆状的结构体,配置于所述阻断部件122的上面,通过沿上下方向(图3的y轴方向)移动,而对阻断部件122进行加压变形。

在本实施例中,所述加压部件124为沿与外力的方向相同的方向进行直线往返运动,从而按压阻断部件122并使之移动的结构。因此,所述加压部件124向用于阻断流道118的第一位置P1或用于开放流道118的第二位置P2中的任一个位置转换位置。因此,用于操作阀门120的外力通过加压部件124直线传递到阻断部件122,从而能够更为容易地开闭流道118。此外,改善了阀门120的操作性,可通过一次触摸方式进行一次按压动作,来对流道118进行更为简便的开闭操作。

所述驱动部将加压部件124固定在第一位置P1上或恢复至原位即第二位置P2上,从而可逆地控制通过阻断部件122所进行的流道118的开闭。通过所述驱动部,所述加压部件124有选择地位于第一位置P1或第二位置P2中的一个位置。

为此,所述驱动部包括:固定部,用于定位通过外力移动至所述第一位置P1或第二位置P2的加压部件124;及恢复部,用于使所述加压部件124移动至原位置。

如图3所示,所述固定部包括:外壳131,配置在阻断部件122的外侧,在内部可移动地设置有加压部件124;按杆133,与所述加压部件124的外侧前端连接,向外壳131的外部延伸且被施加外力;第一孔135及第二孔137,沿所述加压部件124的移动方向,在外壳131上隔着间隔而形成,用于规定第一位置P1和第二位置P2;弹性杆,可弹性变形地设置在所述按杆133上;及卡接突起141,在所述弹性杆139上突出形成,有选择地被卡在所述第一孔135或第二孔137上。

在本实施例中,所述恢复部包括弹性部件143,在所述外壳131的内部设置在外壳131的下端和按杆133之间,用于对按杆133施加弹力。所述弹性部件143例如可为弹性弹簧。除了所述的结构外,所述恢复部可为不具备额外的弹性部件,而对加压部件124施加被所述加压部件124按压而变形时生成的阻断部件122的弹力,从而使加压部件移动的结构。

所述外壳131可构成为两端开放的圆筒状。所述外壳131可配置在阻断部件122的上面并与阻断部件122结合。通过所述外壳131的开放的下端,加压部件124移动并使阻断部件122弹性变形。所述按杆133设置为,与加压部件124的上端结合,并且通过外壳131的开放的上端向上方向突出。所述按杆133为与外力接触的部件,其与加压部件124直接连接,因此将外力直接传递到加压部件124上。因此,当按杆133被外力按压时,加压部件124沿外力的方向在外壳131内直线移动,从而直接对阻断部件122进行加压变形。

所述按杆133被外力按压而进出外壳131的内部。根据加压部件124的位置,所述按杆133从外壳131突出的高度发生变化。因此,可通过所述按杆133从外壳131突出的高度,在外部能够容易地确认阀门120的开闭状态。为了能够进一步容易地确认阀门120的开闭状态,在本实施例中,在所述按杆133的外侧面上可进一步形成有与按压位置对应的标志145。所述标志145的形成位置可为如下的位置:当按杆133被按压至外壳131的内部时被外壳131遮挡而看不见,当按杆133恢复至原位时被暴露于外壳131的外面而看得见的位置。即,所述标志145可形成在当加压部件124移动至流道118的阻断位置即第一位置P1时被外壳131遮挡,当加压部件124移动至流道118的开放位置即第二位置P2时被暴露于外壳131的外面的位置上。

在所述外壳131的侧面,沿y轴方向隔着间隔形成有第一孔135和第二孔137。所述第一孔135和第二孔137沿y轴在同一线上形成。所述第一孔135和第二孔137之间的间隔规定加压部件124的移动范围,即规定第一位置P1和第二位置P2。

所述弹性杆139为从加压部件124向上长形延伸的杆或肋骨状的结构,其本身具有弹力。所述弹性杆139形成为可向外壳131的内周面施加弹力。以当加压部件124被按压而到达第一位置P1时为基准,所述卡接突起141形成在与所述第一孔135对应位置处的弹性杆139的一侧上。因此,当加压部件124移动而到达第一位置P1时,阻断部件122被弹性变形而阻断流道118,形成在弹性杆139上的卡接突起141被卡在第一孔135中,将加压部件124固定在相对于外壳131的第二位置P2上。在此过程中,设置在按杆133和外壳131之间的弹性部件143被压缩的同时,提供使所述加压部件124恢复至原位所需的恢复力。

在本实施例中,在加压部件124移动时,所述卡接突起141需要经过第一孔135至第二孔137之间,因此所述卡接突起141的朝向第二孔137的表面形成为相对于移动方向倾斜规定角度的倾斜面。因此,当随着加压部件124的移动,卡接突起141脱离第一孔135时,卡接突起141的倾斜面和第一孔135相接的同时,卡接突起141被推入外壳131内并与第一孔135隔开。在此过程中,形成有卡接突起141的弹性杆139向里侧被弹性弯曲的同时产生弹性恢复力。当加压部件124完全移动至第二位置P2时,卡接突起141也同样到达第二孔137的位置,并且弹性弯曲的弹性杆139通过弹性恢复力恢复原状的同时,卡接突起141被卡在第二孔137中。所述卡接突起141通过弹性杆139的弹力,保持在外壳131的第二孔137中被卡住的状态。因此,加压部件124固定在第二位置P2上,阻断部件122被加压部件124按压而阻断流道118。

在此状态下,为了开放操作流道118,将所述加压部件124恢复至原位置即第二位置P2。当对被卡在所述第一孔135中的卡接突起141施加外力,从而使之隔开第一孔135时,解除对加压部件124的固定,加压部件124通过被加压部件124压缩的弹性部件143的弹力向上移动。当加压部件124向上移动而到达第二位置P2时,卡接突起141通过弹性杆139的弹力被卡在第二孔137中,加压部件124停止移动。当加压部件124移动至原位置即第二位置P2时,解除对阻断部件122的按压状态,弹性变形的阻断部件122恢复原状的同时开放流道118。

在此,按压所述卡接突起141使之隔开第一孔135的外力,可通过本实施例的控制操作部300获取。为此,所述控制操作部300进一步包括恢复按钮350,所述恢复按钮350设置在所述垂直移动部320上,用于按压所述卡接突起141使之从所述固定部的第一孔或第二孔中分离。

所述恢复按钮350设置为沿x轴方向驱动。因此,可驱动控制操作部300,以使所述恢复按钮350位于第一孔135,并且驱动恢复按钮350,以使被卡在第一孔135中的卡接突起141便于从第一孔135中脱离。

图4和图5表示所述阀门的另一实施例。

在本实施例的阀门120中,除了驱动部的结构外,其余的结构部分与前述内容中所提及的结构相同。下面,对于相同的结构要素使用相同的附图标记,并且省略其详细说明。

所述阀门120包括:阻断部件122,用于有选择地阻断所述流道118;及加压部件124,设置在所述阻断部件122上,用于使阻断部件122移动;驱动部,用于将加压部件124固定在移动后的位置上或恢复至原位置。

所述驱动部通过将加压部件124固定在第一位置P1上或恢复至原位置即第二位置P2上,从而可逆地控制通过阻断部件122所进行的流道118的开闭。通过所述驱动部,所述加压部件124有选择地位于第一位置P1或第二位置P2中的一个位置上。

为此,所述驱动部包括:固定部,用于固定通过外力移动至所述第一位置P1或第二位置P2的加压部件124;及恢复部,用于使所述加压部件124移动至原位置。

如图4所示,所述固定部包括:支撑筒151,配置在阻断部件122的外侧,在内部可移动地设置有加压部件124;旋转筒153,与所述加压部件124的外侧前端连接,设置为可在支撑筒151内部旋转;按杆155,设置为包覆所述旋转筒153的外侧前端,并且向支撑筒151的外部延伸且被施加外力;固定件157,沿所述旋转筒153的外周面隔着间隔突出形成;第一卡槽161及第二卡槽163,对应所述固定件157的间隔,沿支撑筒151的内周面交替配置,并且沿加压部件124的移动方向隔着间隔形成,从而规定第一位置P1和第二位置P2,所述固定件157有选择地被卡在所述第一卡槽161及第二卡槽163中;及斜面移动部件165,沿所述按杆155的内侧前端形成,并且与固定件157的上端相接,在所述第一卡槽161和第二卡槽163之间构成倾斜面167,从而当外力按压按杆155时,所述固定件157沿倾斜面167向第一卡槽161和第二卡槽163交替移动。

在本实施例中,所述恢复部可包括弹性部件169,设置在所述支撑筒151内部的支撑筒151的下端和旋转筒153之间,用于对旋转筒153施加弹力。所述弹性部件169例如可为弹性弹簧。除了所述结构外,所述恢复部可为不设置额外的弹性部件,而对加压部件124施加被所述加压部件124按压而变形时生成的阻断部件122的弹力,从而使加压部件移动的结构。

所述支撑筒151可构成为两端开放的圆筒状。所述支撑筒151可配置在阻断部件122的上面并与阻断部件122结合。通过所述支撑筒151的开放的下端,加压部件124移动并使阻断部件122弹性变形。所述按杆155设置为与旋转筒153的上端结合,并且通过支撑筒151的开放的上端向上突出。所述按杆155为与外力接触的部件,其通过旋转筒153与加压部件124直接连接,因此将外力直接传递到加压部件124上。因此,当按杆155被外力按压时,加压部件124沿外力的方向在支撑筒151内直线移动,从而直接对阻断部件122进行加压变形。

所述按杆155被外力按压而进出支撑筒151的内部。根据加压部件124的位置,所述按杆155从支撑筒151突出的高度发生变化。因此,可通过所述按杆155从支撑筒151突出的高度,在外部能够容易地确认阀门120的开闭状态。为了进一步容易地确认阀门120的开闭状态,在本实施例中,在所述按杆155的外侧面上可进一步形成有与按压位置对应的标志。所述标志的形成位置可为如下的位置:当按杆155被按压至支撑筒151的内部时被支撑筒151遮挡而看不见,当按杆155恢复至原位时被暴露于支撑筒151的外面而看得见的位置。即,所述标志可形成在当加压部件124移动至流道118的阻断位置即第一位置P1时被支撑筒151遮挡,当加压部件124移动至流道118的开放位置即第二位置P2时被暴露于支撑筒151的外面的位置上。

在所述支撑筒151的内周面隔着间隔交替形成有第一卡槽161和第二卡槽163。所述第一卡槽161和第二卡槽163用于卡住形成在旋转筒153的外周面上的固定件157的结构,其为下端开放、上端封堵的结构,从而使固定件157从下端插入并被卡住。

所述旋转筒153以圆筒状构成,设置为可在支撑筒151的内部旋转。在所述旋转筒153的外周面突出形成有被卡在所述第一卡槽161或第二卡槽163的固定件157。

按杆155与所述旋转筒153的上端结合。所述按杆155构成为开放下端的圆筒状,夹设在旋转筒153的上端。所述按杆155以其对支撑筒151的旋转受到限制而只能上下移动的方式结合于所述支撑筒151。为此,所述按杆155可例如以花键结构结合于支撑筒151。因此,按杆155被设置为相对于固定的支撑筒151只进行上下移动,旋转筒153被设置为在支撑筒151和按杆155之间进行旋转。

在所述按杆155的下端形成有斜面移动部件165,该斜面移动部件165用于在按杆15的上下移动时,将旋转筒153的固定件157向支撑筒151的第一卡槽161或第二卡槽163移动。所述斜面移动部件165沿按杆155的下端隔着间隔连续形成。所述斜面移动部件165的形成间隔与所述第一卡槽161和第二卡槽163之间的间隔对应。

在所述斜面移动部件165中与固定件157相接的表面构成倾斜面167。因此,固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167滑动,并且在旋转筒153旋转时固定件157移动。固定件157的上端可以同样形成为倾斜面,该倾斜面以与移动部件16的倾斜面167对应的角度倾斜,从而使所述固定件157相对于倾斜面167更为流畅地滑动。此外,所述第一卡槽161和第二卡槽163之间的部分也可倾斜形成,从而使固定件157易于滑动。

通过所述固定件157和第一卡槽161、第二卡槽163及斜面移动部件165的有机的操作关系,能够使加压部件124向第一位置P1或第二位置P2移动。

即,所述斜面移动部件165形成为其斜面167置于所述第一卡槽161和第二卡槽163之间。因此,当所述斜面移动部件165推动固定件157以使固定件157移动至第一卡槽161或第二卡槽163的外侧时,固定件157沿第一卡槽161和第二卡槽163之间的倾斜面167移动。因此,形成有固定件157的旋转筒153在支撑筒151内沿一方向旋转的同时,固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167从第一卡槽161向第二卡槽163移动或从第二卡槽163向第一卡槽161移动。

在图4中,沿y轴方向从支撑筒151的下端以不同的高度形成的所述第一卡槽161和第二卡槽163的被封堵的上端之间的高度差规定加压部件124的移动范围,即规定第一位置P1和第二位置P2。

所述第一卡槽161的被封堵的上端形成在以当加压部件124被按压而到达第一位置P1时为基准,能够卡住所述固定件157上端的高度上。

所述第二卡槽163的被封堵的上端形成在与第一卡槽161相比更为上侧的位置,并且形成在以当加压部件124恢复至原位置而到达第二位置P2时为基准,能够卡住所述固定件157上端的高度上。

因此,如图5所示,在开放流道118的状态下,对按杆155施加外力按压时,按杆155进行直线移动,并且形成在按杆155下端的斜面移动部件165对位于第二卡槽163的固定件157的上端进行加压。固定件157被卡在上下延伸的支撑筒151的第二卡槽163中,因此通过按杆155的加压力沿第二卡槽163向下被按压,并且形成有固定件157的旋转筒153向下移动。

随着旋转筒153的向下移动,设置在旋转筒153下部的加压部件124移动。随着加压部件124的向下移动,阻断部件122弹性变形。在此过程中,设置在支撑筒151和旋转筒153之间的弹性部件169被压缩的同时,对旋转筒153持续地施加弹力。当固定件157被按杆155推动,从而完全脱离第二卡槽163的下端时,解除对固定件157和第二卡槽163之间的干涉,成为旋转筒153能够旋转的状态。因此,在受到弹性部件169的弹力的状态下,固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167滑动,旋转筒153相对于支撑筒151旋转。

当旋转筒153旋转时,形成在旋转筒153上的固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167移动,固定件157的位置从第二卡槽163移动至第一卡槽161。

当固定件157移动至第一卡槽161时,被旋转筒153按压的加压部件124到达第一位置P1。当加压部件124到达第一位置P1时,阻断部件122被加压部件124弹性变形,从而阻断流道118,并且固定件157被卡在第一卡槽161中,将加压部件124相对于支撑筒151固定于第一位置P1上。

在此状态下,为了开放操作流道118,使所述加压部件124恢复至原位置即第二位置P2。为此,本实施例的阀门120可通过一次触摸方式对所述按杆155进行一次按压来使加压部件124恢复至原位置,从而开放流道118。

即,当对按杆155施加外力按压时,按杆155进行直线移动,并且形成在按杆155下端的斜面移动部件165对位于第一卡槽161的固定件157的上端进行加压。固定件157被卡在上下延伸的支撑筒151的第一卡槽161中,因此通过按杆155的加压沿第一卡槽161向下被按压,并且形成有固定件157的旋转筒153向下移动。

当固定件157被按杆155推动而完全脱离第一卡槽161的下端时,解除对固定件157和第一卡槽161之间的干涉,成为旋转筒153能够旋转的状态。因此,在受到弹性部件169的弹力的状态下,固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167滑动,旋转筒153相对于支撑筒151旋转。当旋转筒153旋转时,形成在旋转筒153上的固定件157沿斜面移动部件165的倾斜面167移动,固定件157的位置从第一卡槽161移动至第二卡槽163。

当固定件157移动至第二卡槽163时,受到弹性部件169的弹力的旋转筒153向上上升至固定件被卡在第二卡槽163的上端为止。随着旋转筒153的上升,被旋转筒153按压的加压部件124向上移动。当固定件157沿第二卡槽163移动并被卡在第二卡槽163上端时,加压部件124也同样向上移动并到达第二位置P2上,此时加压部件124停止移动。当加压部件124移动至原位置即第二位置P2时,解除对阻断部件122的按压状态,弹性变形的阻断部件122恢复原状的同时开放流道118。

如此,可通过一次按压操作容易地驱动阀门120,从而开闭流道118。

图6为表示根据本实施例制造的微流动装置中的流体流动的照片。在图6的微流动装置100中,作为阀门120使用图3所示结构的阀门120或图5所示结构的阀门120时,都能获得相同的流体流动结果,下面,对使用图5所示阀门120结构的微流动装置100进行说明。

图6的(a)和图6的(d)为关闭阀门120的状态,图6的(b)和图6的(c)及图6的(e)和图6的(f)为开放阀门120的状态。

在所述微流动装置100中,当将流体向注入腔室114注入后使平台110旋转时,流体通过微通道即流道118输送。在关闭阀门120的状态下,如图6的(a)所示,流体不能通过流道118。由此可见,在本实施例中当关闭阀门120时,完全阻断了流体的流动。

之后,在操作控制操作部300的驱动按钮310,以一次触摸方式对阀门120施加一次按压力以驱动阀门120时,阀门120从关闭状态简单地转换为开放状态,从而开放流道118。因此,如图6的(b)和图6的(c)所示,流体通过流道118流动。

在开放流道118使流体流动的状态下,当对阀门120再次进行触摸加压时,阀门120通过可逆驱动被简单地关闭,从而如图6的(d)所示,阻断通过流道118的流体的流动。当重新以一次触摸方式对阀门120进行一次按压时,阀门120进行简单的开放操作,并且如图6的(e)和图6的(f)所示,通过流道118流体重新进行流动。

如此,本实施例可通过一次触摸方式的一次接触加压来驱动阀门120,从而容易地执行流道118的开闭。

以上说明了本发明的优选实施例,但本发明并不限于上述实施例,在权利要求书和说明书以及说明书附图所公开的范围内可用多种形式变形实施,当然这也应属于本发明的保护范围。

附图标记说明

111:第一基板112:微流动结构体

113:第二基板114,116:腔室

118:流道120:阀门

122:阻断部件124:加压部件

131:外壳133、155:按杆

135:第一孔137:第二孔

139:弹性杆141:卡接突起

143、169:弹性部件145、170:标志

151:支撑筒153:旋转筒

157:固定件161:第一卡槽

163:第二卡槽165:斜面移动部件

167:倾斜面

微流动装置及微流动装置的控制设备专利购买费用说明

![]()

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

动态评分

0.0